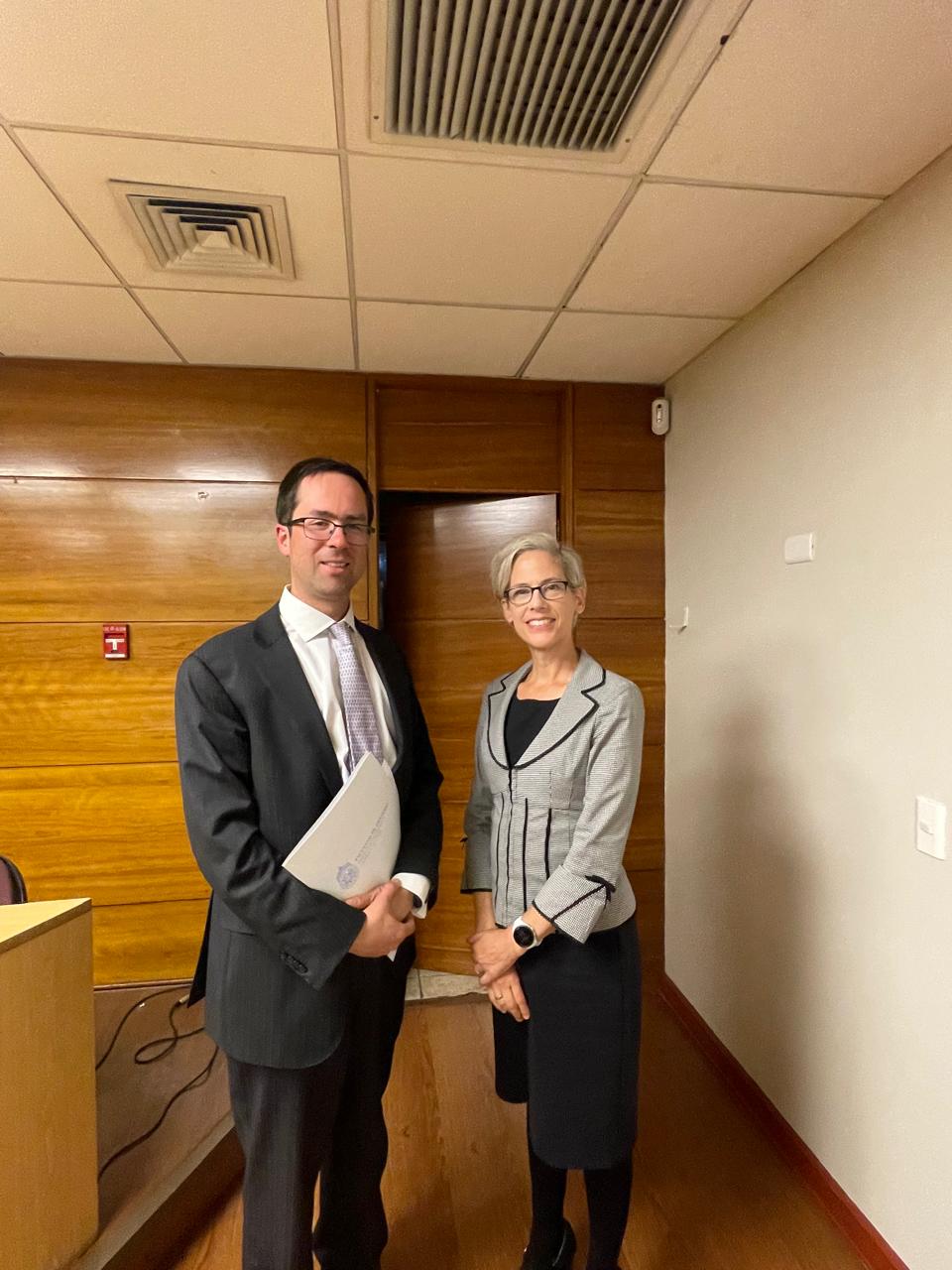

Profesor Nicolás Frías participa de encuentro con la relatora especial de la ONU

El pasado 29 de junio de 2024, el subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías, participó de un encuentro con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, en el marco de su visita oficial a Chile.

Leer más: Profesor Nicolás Frías participa de encuentro con la relatora especial de la ONU